【2023年4月施行】労働安全衛生法の新たな化学物質規制(詳細版)

化学物質の理解を高め自律的な管理を基本とする仕組みへ

目次

2023年4月1日*から自律的管理に関わる様々なルールの追加も盛り込まれた「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」が始まり、リスクアセスメント対象物質が大幅に増加します。この法改正により、化学物質管理のあり方は従来の「法令遵守」から「リスクアセスメントを軸とした自律的管理」へと大きく舵を切ることになります。本コラムでは、本改正の内容を詳しく解説したうえで、「自律的管理」をサポートする当社のソリューションをご紹介いたします。

※一部は2022年5月31日に施行されています。

◆本改正の主なポイント

- GHS基準の全ての薬品のリスクアセスメント義務化によって対象の化学物質が大幅に増加(674物質から2900物質へ)

■2900物質の候補リストはこちら(労働安全衛生総合研究所) - リスクアセスメント対象物質に曝露される濃度の低減措置の実施と記録の保存が義務化

- 化学物質管理者および保護具着用管理者の選任が義務化

- 労働災害が発生した、またはその恐れのある事業場等に対しての労働基準監督署長による改善指示が可能に

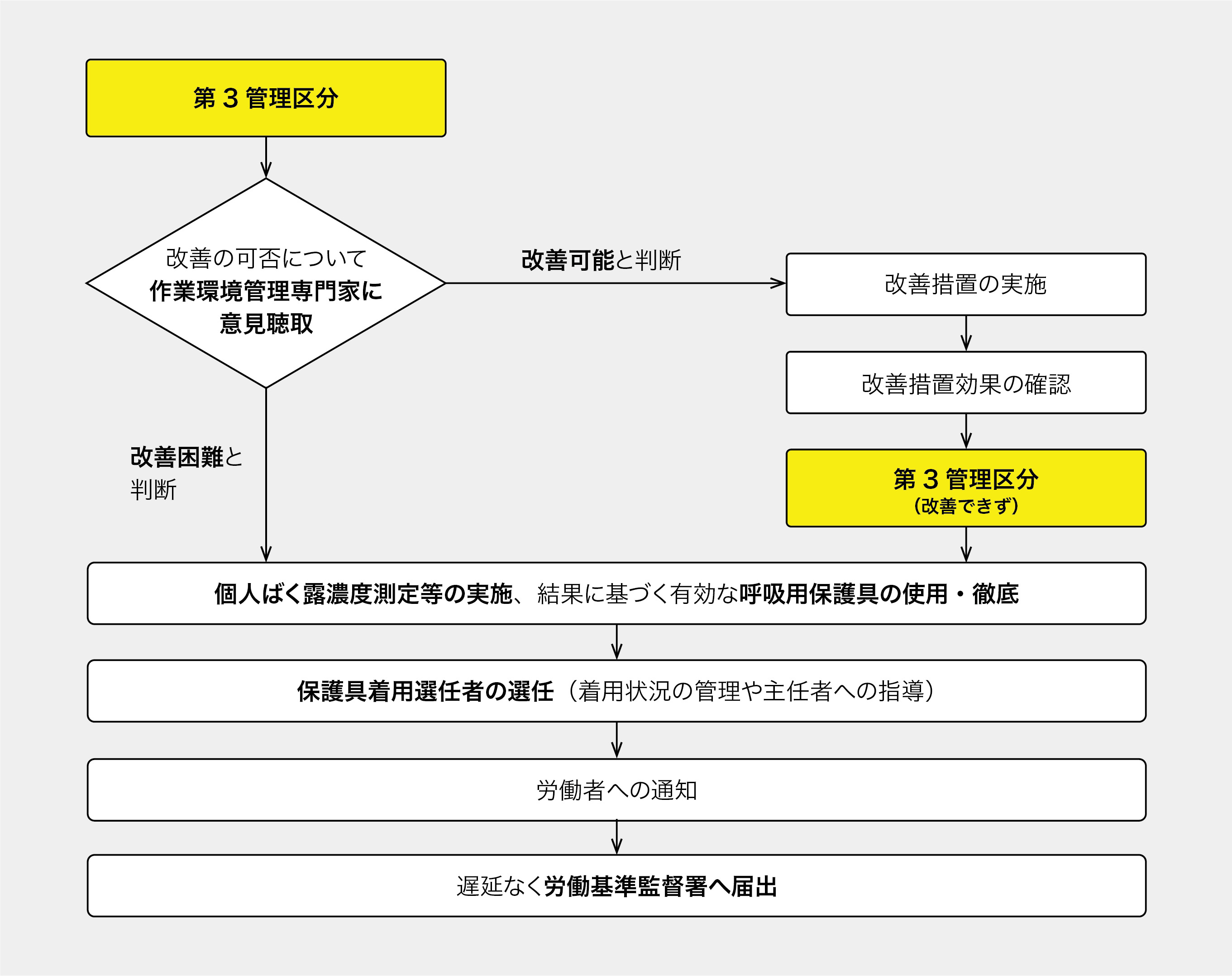

- 作業環境測定の評価結果が第3管理区分に区分された事業場に対する措置が強化

※一部項目は令和6年(2024年)4月から施行される予定です。

参考:リーフレット「新たな化学物質規制が導入されます」(厚生労働省)

1. 改正の背景

化学物質を原因とする休業4日以上の労働災害は年間450件程度であり、そのうち8割が特別規則の規制対象外の物質によるもの*という現状はご存じでしょうか?

このような事態の一番の原因とされているのが、化学物質を扱う我々の「規制対象外の物質=安全」という誤った認識です。危険性・有害性があるにも関わらず、規制されていないという状態が発生してしまう主な理由としては、国内で輸入、製造、使用されている化学物質が数万種類と膨大な量にのぼることと、それらに規制をかけるかどうかのプロセス(情報の収集から調査、専門家による検討など)にはどうしても時間がかかることが挙げられます。

そこで、化学物質による労働災害・健康被害を減らすために近年強く求められているのが、リスクアセスメントを根底とした自律的管理制度の確立です。これまでの物質ごとにばく露防止の具体的措置を定めていく仕組み(法令準拠型)から、国が管理基準を定め、事業者はリスクアセスメントを行い、ばく露防止の措置を自ら実行していく仕組み(自律的管理)への見直しがなされることになりました。

2. リスクアセスメントとは

リスクアセスメントとは、化学物質や製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じる恐れの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することを指します。

具体的には、以下の様な手順で進めます。

以下の情報を入手し、危険性または有害性を特定します。

- 安全データシート(SDS)、仕様書、機械・設備の情報

- 作業標準書、作業手順書

- 作業環境測定結果

- 災害事例、災害統計 等

リスクの見積もり方法には様々なものがありますが、化学物質の健康有害性についての簡易的なリスクアセスメント方法が「コントロール・バンディング」です。これは、ILO(国際労働機関)が、有害性のある化学物質から労働者の健康を保護するために、簡単で実用的なリスクアセスメント手法を取り入れて開発した化学物質の管理手法です。取扱い物質の有害性情報、揮発性・飛散性、取扱量から簡単にリスクの見積もりが可能です。

見積もったリスクに対して低減措置の内容を検討し、実施します。代表的なリスク低減措置は以下の通りです。

- 危険性・有害性の高い化学物質等の代替や化学反応プロセス等の運転条件の変更等

- 工学的対策(局所排気装置の設置等)

- 管理対策(作業手順の改善等)

- 有効な保護具の使用

リスクアセスメントの結果は下記のいずれかの方法により労働者へ通知することが義務付けられています。今回の改正により、周知だけでなく、新たに記録の作成・保存が義務化されます。

- リスクアセスメント対象物質を取り扱う作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付ける

- 書面を労働者に交付する

- 電子媒体に記録し、かつ、作業場に当該記録を常時確認できる機器(パソコン端末など)を設置する

3. 改正の内容

3-1. 化学物質管理体制の見直し

3-1-1. ラベル表示・SDS等による

通知の義務対象物質の追加(2024.4.1施行)

- 「労働安全衛生法(安衛法)に基づくラベル表示、SDS等による通知」と「リスクアセスメント実施の義務」の対象となる物質に、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質が順次追加され、改正前の674物質から2026年4月には約2900物質に増加します。

- 現在のラベル・SDS義務対象物質および今後の追加候補物質は、(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センターのウェブサイトにCAS登録番号付きで公開されています。

3-1-2. リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務

今回の改正により、従来は「努力目標」だったリスク低減措置の実施が、リスクアセスメント対象物質については義務化されました。また、リスクアセスメント対象物質以外においても、ばく露される程度を最小限度にする努力義務が定められました。

(1)労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置

① 労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を、リスク低減措置により最小限度にしなければなりません。(2023.4.1施行)

リスク低減措置とは以下のようなものが挙げられます。

- 危険性・有害性の高い化学物質等の代替や化学反応プロセス等の運転条件の変更等

- 工学的対策(局所排気装置の設置等)

- 管理対策(作業手順の改善等)

- 有効な保護具の使用

② リスクアセスメント対象物のうち、厚生労働大臣が濃度基準値を設定した物質については、労働者がばく露される程度を濃度基準値以下としなければなりません。(2024.4.1施行)

令和4年度検討分の対象物質・濃度基準値については、2023年2月25日に告示案が公開、パブリックコメントが募集され、2023年4月中旬に正式に告示が出される予定です。候補物質には、アセトニトリル、エチレングリコール、ピリジンなどラボでよく使用される物質も含まれています。令和5年度以降にも継続して検討がなされ、対象物質が追加される予定です。

>

(2)(1)に基づく措置の内容と労働者のばく露の状況についての労働者の意見聴取、記録作成・保存((1)①に関する部分は2023.4.1施行、(1)②に関する部分は2024.4.1施行)

(1)に基づく措置の内容と労働者のばく露の状況について、労働者の意見を聴く機会を設け、記録を作成し、

3年間保存しなければなりません。

ただし、がん原性のある物質として厚生労働大臣が定めるもの(がん原生物質)は30年間保存する必要があります。

(3)リスクアセスメント対象物以外の物質にばく露される濃度を

最小限とする努力義務(2023.4.1施行)

(1)①のリスクアセスメント対象物以外の物質も、労働者がばく露される程度を、リスク低減措置により、最小限度にするように努めなければなりません。

3-1-3. 皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止

皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含 有する製剤を製造し、または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、 労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。

(1)健康障害を起こす恐れのあることが明らかな物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者(努力義務2023.4.1施行、義務2024.4.1施行)

保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋または履物等適切な保護具を使用しなければなりません。

(2)健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者(①の労働者を除く)(努力義務2023.4.1施行)

保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋または履物等適切な保護具を使用する努力義務があります。

3-1-4. 衛生委員会の付議事項の追加(①:2023.4.1施行、②~④:2024.4.1施行)

衛生委員会の付議事項に、以下の事項を追加し、化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことが義務付けられます ※。

- ①労働者が化学物質にばく露される程度を最小限度にするために講ずる措置に関すること

- ②濃度基準値の設定物質について、労働者がばく露される程度を濃度基準値以下とするために講ずる措置に関すること

- ③リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講ずるばく露低減措置等の一環として実施した健康診断の結果とその結果に基づき講ずる措置に関すること

- ④濃度基準値設定物質について、労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときに実施した健康診断の結果とその結果に基づき講ずる措置に関すること

※衛生委員会の設置義務のない労働者数50人未満の事業場も、労働安全衛生規則(安衛則)第23条の2に基づき、上記の事項について、関係労働者からの意見聴取の機会を設けなければなりません。

3-1-5. がん等の遅発性疾病の把握強化(2023.4.1施行)

化学物質を製造し、または取り扱う同一事業場で、1年以内に複数の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、その罹患が業務に起因する可能性について医師の意見を聴かなければなりません。また、医師がその罹患が業務に起因するものと疑われると判断した場合は、遅滞なく、その労働者の従事業務の内容等を、所轄都道府県労働局長に報告しなければなりません。

3-1-6. リスクアセスメント結果等に関する記録の作成と保存(2023.4.1施行)

リスクアセスメントの結果と、その結果に基づき事業者が講ずる労働者の健康障害を防止するための措置の内容等は、関係労働者に周知するとともに、記録を作成し、次のリスクアセスメント実施までの期間(ただし、最低3年間)保存しなければなりません。

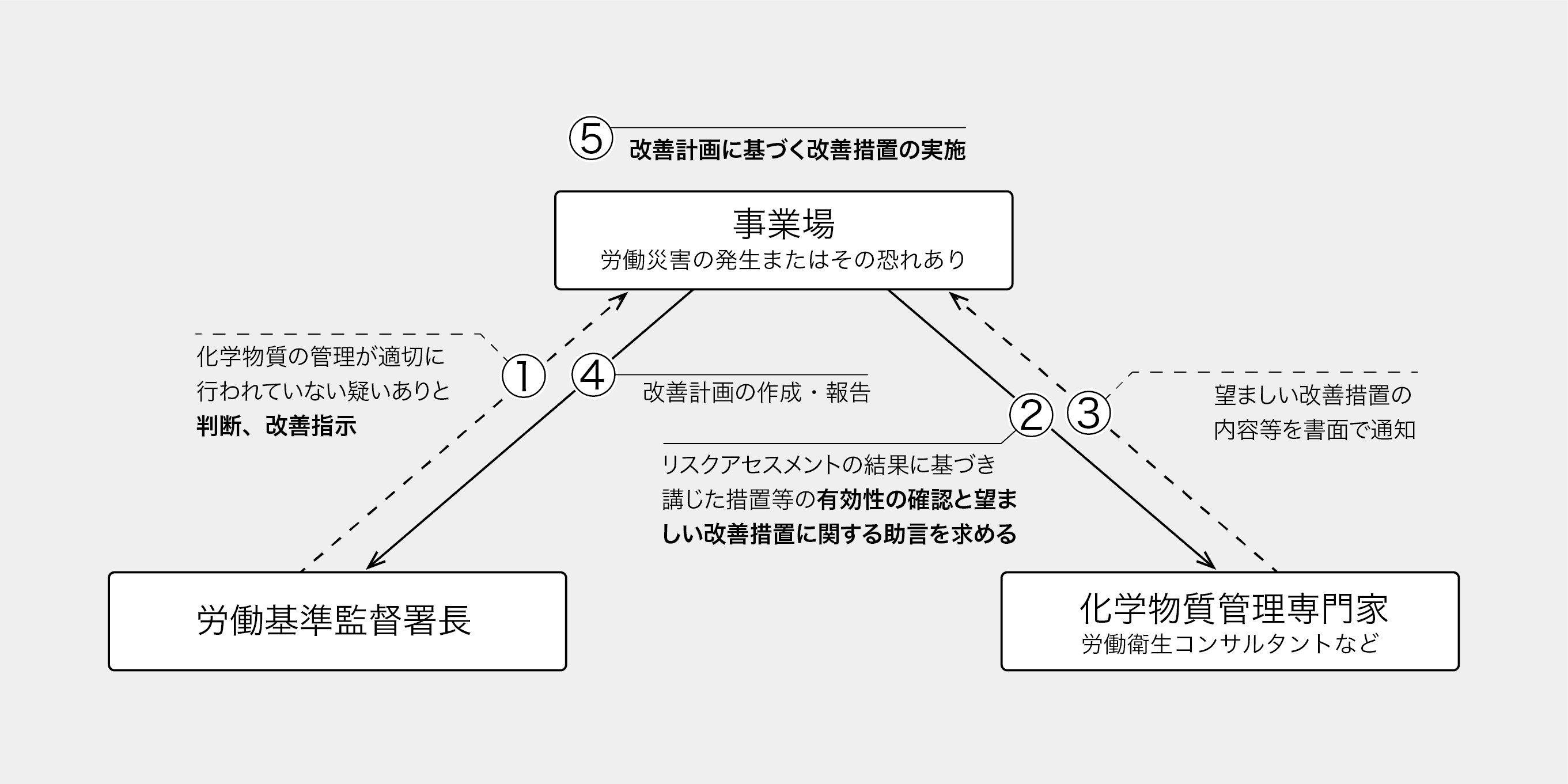

3-1-7. 労働災害発生事業場等への労働基準監督署長による指示(2024.4.1施行)

労働災害の発生またはその恐れのある事業場について、労働基準監督署長が、その事業場で化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると判断した場合は、事業場の事業者に対し、改善を指示することができます。

改善の指示を受けた事業者は、労働衛生コンサルタントなどの化学物質管理専門家から、 リスクアセスメントの結果に基づき講じた措置の有効性の確認と望ましい改善措置に関する助言を受けた上で、1か月以内に改善計画を作成し、労働基準監督署長に報告し、必要な改善措置を実施しなければなりません。

労働災害の発生またはその恐れのある事業場に対する改善指示の流れ

3-1-8. リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務(健康診断等)

(1)リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講じるばく露低減措置等の一環としての健康診断の実施・記録作成等(2024.4.1施行)

リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講ずるばく露低減措置等の一環として、リスクアセスメント対象物による健康影響の確認のため、事業者は、労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師等(医師

または歯科医師)が必要と認める項目の健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければなりません。

濃度基準値設定物質について、労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等による健康診断を実施しなければなりません。

上記の健康診断を実施した場合は、その記録を作成し、5年間(がん原生物質に関する健康診断は30年間)保存しなければなりません。

(2)がん原性物質の作業記録の保存(2023.4.1施行)

リスクアセスメント対象物のうち、労働者にがん原性物質を製造し、または取り扱う業務を行わせる場合は、その業務の作業歴を記録しなければなりません。また、その記録を30年間保存しなければなりません。

3-2. 実施体制の確立

3-2-1. 化学物質管理者の選任の義務化(2024.4.1施行)

(1)選任が必要な事業場

リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場(業種・規模要件なし)で化学物質管理者の選任が義務化されます。

- 個別の作業現場毎ではなく、工場、店社、営業所等事業場ごとに化学物質管理者を選任します。

- 一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業場は、対象外です。

- 事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能です。

(2)選任要件

化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者を選任する必要があります。具体的には、リスクアセスメント対象物の製造事業場では、専門的講習の修了者、リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場では、資格要件はありませんが、専門的講習の受講が推奨されています。

(3)化学物質管理者の職務

化学物質管理者の職務としては、以下のものが挙げられます。

- ラベル・SDS等の確認

- 化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理

- リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理

- 化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存

- 化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知、教育

- ラベル・SDSの作成(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)

- リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応

3-2-2. 保護具着用管理責任者の選任の義務化(2024.4.1施行)

(1)選任が必要な事業場

リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場で保護具着用管理責任者の選任が義務化されます。

(2)選任要件

化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者を選任する必要があります。

(3)保護具着用管理責任者の職務

化学物質管理者の職務としては、有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理その他保護具の管理に関わる業務が挙げられます。

3-2-3. 雇い入れ時等教育の拡充(2024.4.1施行)

雇入時等の教育のうち、特定の業種では一部教育項目の省略が認められていましたが、この省略規定が廃止されます。危険性・有害性のある化学物質を製造し、または取り扱う全ての事業場で、化学物質の安全衛生に関する必要な教育を行わなければなりません。

3-2-4. 職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大(2023.4.1施行)

安衛法第60条の規定で、事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、安全衛生教育を行わなければならないとされています。その対象業種に、以下の業種が追加されます。

- 食料品製造業

- 新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業

3-3. 情報伝達の強化

3-3-1. SDS等による通知方法の柔軟化(2022.5.31(公布日)施行)

SDS情報の通知手段として、従来は文書の交付か譲渡提供をする相手方が承諾した方法でしか認められていませんでした。その通知を相手方が容易に確認できる方法であれば、事前に相手方の承諾を得なくても採用できるようになりました。この改正は、通知方法の柔軟化を行うものなので、従来の方法のままでも問題ありません。

3-3-2. SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認と更新(2023.4.1施行)

SDSの通知事項である「人体に及ぼす作用」を、5年以内ごとに1回確認し、変更があるときは確認後1年以内に更新しなければなりません。更新した場合は、SDS通知先に、変更内容を通知することが定められます。現在SDS交付が努力義務となっている安衛則第24条の15の特定危険有害化学物質等も、同様の更新と通知が努力義務となります。

3-3-3. SDS等による通知事項の追加と含有量表示の適正化(2024.4.1施行)

SDSの通知事項に新たに「 (譲渡提供時に)想定される用途及び当該用途における使用上の注意」が追加されます。SDSの通知事項である、成分の含有量の記載について、従来の10%刻みでの記載方法を改め、重量パーセントの記載が必要となります。

3-3-4. 化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化(2023.4.1施行)

安衛法第57条で譲渡・提供時のラベル表示が義務付けられている化学物質(ラベル表示対象物)について、譲渡・提供時以外も、以下の場合はラベル表示・文書の交付その他の方法で、内容物の名称やその危険性・有害性情報を伝達しなければなりません。

- ラベル表示対象物を、他の容器に移し替えて保管する場合

- 自ら製造したラベル表示対象物を、容器に入れて保管する場合

3-3-5. 注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大(2023.4.1施行)

安衛法第31条の2の規定で、化学物質の製造・取扱設備の改造、修理、清掃等の仕事を外注する注文者は、請負人の労働者の労働災害を防止するため、化学物質の危険性と有害性、作業において注意すべき事項、安全確保措置等を記載した文書を交付しなければならないとされています。この措置の対象となる設備の範囲が広がり、化学設備、特定化学設備に加えて、SDS等による通知の義務対象物の製造・取扱設備も対象となります。

3-4. 管理水準良好事業場の特別規則等適用除外(2023.4.1施行)

化学物質管理の水準が一定以上であると所轄都道府県労働局長が認定した事業場は、その認定に関する特別規則*について個別規制の適用を除外し、特別規則の適用物質の管理を、事業者による自律的な管理(リスクアセスメントに基づく管理)に委ねることができます。

認定の主な要件としては以下が挙げられます。

- 認定を受けようとする事業場に、専属の化学物質管理専門家が配置され、当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。

イ 化学物質に係るリスクアセスメント(労働安全衛生規則第34条の2の7第1項)の実施に関すること。

ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における化学物質による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。 - 過去3年間に、各特別規則が適用される化学物質等による死亡または休業4日以上の労働災害が発生していないこと。

- 過去3年間に、各特別規則に基づき行われた作業環境測定の結果が全て第1管理区分であったこと。

- 過去3年間に、各特別規則に基づき行われた特殊健康診断の結果、異常所見があると認められる労働者がひとりもいなかったこと。 (粉じん則については、じん肺健康診断の結果、新たにじん肺管理区分が管理2以上に決定された者又はじん肺管理区分が決定さ れていた者でより上位の区分に決定された者がいなかったこと。)

- 過去3年間に、1回以上、リスクアセスメントの結果及び結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置の内容(労働安全衛生規則第34条の2の8第1項第3号及び第4号)について、当該事業場に属さない化学物質管理専門家による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において化学物質による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。

- 過去3年間に、事業者が当該事業場について労働安全衛生法及びこれに基づく命令に違反していないこと。

認定は3年以内ごとに更新を受けなければその期間の経過によって効力が失われます。

※:所轄都道府県労働局⻑の認定は、事業者からの申請に基づき、特化則、有機則、鉛則または粉じん則の各省令ごとに別々に⾏い、当該認定に係る省令についての個別規制について適用除外とされます。

3-5. 特殊健康診断の実施頻度の緩和(2023.4.1施行)

有機溶剤、特定化学物質(特別管理物質等を除く)、鉛、四アルキル鉛に関する特殊健康診断の実施頻度について、作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合には、事業者は、その実施頻度(通常は6月以内ごとに1回)を1年以内ごとに1回に緩和できます。具体的には以下のいずれも満たす場合であると定められています。

- 当該労働者が作業する単位作業場所における直近3回の作業環境測定結果が第1管理区分に区分されたこと。 (※四アルキル鉛を除く。)

- 直近3回の健康診断において、当該労働者に新たな異常所見がないこと。

- 直近の健康診断実施日から、ばく露の程度に大きな影響を与えるような作業内容の変更がないこと。

上記要件を満たすかどうかの判断は、事業場単位ではなく、事業者が労働者ごとに行い、この際、労働衛生に係る知識または経験のある医師等の専門家の助言を踏まえて判断することが望ましいとされています。

3-6. 第3管理区分事業場の措置強化(2024.4.1施行)

(1)作業環境測定の評価結果が第3管理区分に区分された場合の義務

- 当該作業場所の作業環境の改善の可否と、改善できる場合の改善方策について、外部の作業環境管理専門家の意見を聴かなければなりません。

- 1. の結果、当該場所の作業環境の改善が可能な場合、 必要な改善措置を講じ、その効果を確認するための濃度測定を行い、結果を評価しなければなりません。

(2)(1)1. で作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合と

(1)2. の測定評価の結果が第3管理区分に区分された場合の義務

以下の措置の実施が義務付けられます。

- 個人サンプリング測定等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

- 呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。

- 保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具の管理、作業主任者等の職務に対する指導(いずれも呼吸用保護具に関する事項に限る)等を担当させること。

- 作業環境管理専門家の意見の概要と、講じた改善措置と評価の結果を労働者に周知すること。

- 上記措置を講じたときは、遅滞なくこの措置の内容を所轄労働基準監督署に届出を提出すること。

(3)(2)の場所の評価結果が改善するまでの間の義務

6か月以内ごとに1回、定期に、個人サンプリング測定等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること、および1年以内ごとに1回、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認することが求められます。

(4)結果の保存

(2)と(3)で実施した個人サンプリング測定等による測定結果、測定結果の評価結果を保存しなければなりません(粉じんは7年間、クロム酸等は30年間)。また、(2)と(3)で実施した呼吸用保護具の装着確認結果も3年間保存しなければなりません。

労働災害の発生またはその恐れのある事業場に対する改善指示の流れ

3-7. 各規制の施行期日

| 規制項目 | 2022.5.31 (公布日) | 2023.4.1 | 2024.4.1 | |

|---|---|---|---|---|

| 化学物質管理体系の見直し | ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加 | ● | ||

| ばく露を最小限度にすること (ばく露を濃度基準値以下にすること) |

● | ● | ||

| ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存 | ● | |||

| 皮膚等障害化学物質への直接接触の防止 (健康障害を起こす恐れのある物質関係) |

● | ● | ||

| 衛生委員会付議事項の追加 | ● | |||

| がん等の遅発性疾病の把握強化 | ● | |||

| リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存 | ● | |||

| 化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示 | ● | |||

| リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等 | ● | |||

| がん原生物質の作業記録の保存 | ● | |||

| 実施体制の確立 | 化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化 | ● | ||

| 雇入れ時等教育の拡充 | ● | |||

| 職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大 | ● | |||

| 情報伝達の強化 | SDS等による通知方法の柔軟化 | ● | ||

| SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新 | ● | |||

| SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化 | ● | |||

| 事業場内別容器保管時の措置の強化 | ● | |||

| 注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大 | ● | |||

| 管理水準良好事業場の特別規則等適用除外 | ● | |||

| 特殊健康診断の実施頻度の緩和 | ● | |||

| 第3管理区分事業場の措置強化 | ● | |||

4. [無料相談受付中] ラボの労働安全衛生に関するお悩みにプロフェッショナルがお答えします

化学物質の管理についてこんな疑問はありませんか?ラボの労働安全衛生のプロフェッショナルがお答えします!

- 自律的な管理とはなんですか?

- 化学物質のリスクアセスメントはどのように行えばいいの?

- 作業環境の改善って何すればいいの?

- もっと薬品の管理を簡単にできないかな?

など、ラボの労働安全衛生やリスクアセスメントの実施にあたりお困りの事業者や担当者の皆様からのご質問に無料でお答えしています。

お気軽にお問い合わせください。

参考:厚生労働省「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」

※本ページの内容は、2023年3月時点で公表されている法令等をもとに、作成しております。今後段階的に基準等が公表される場合もあるため、最新の法令等をご確認ください。理由の如何を問わず、閲覧者が法令等を誤認し生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。